Часть 1. Воздвиженское.

Субботнее утро 26 апреля, температура на улице +7°С и ветер порывами. Днём обещают даже осадки в виде снега, но нам дома не сидится, у нас запланировано автомобильное путешествие по маршруту Москва — Воздвиженское — Радонеж — Абрамцево — Хотьково — Сергиев Посад — Москва.

Недавно приобретённый автомобиль испытывается на близкие расстояния, прежде чем перейти к чему-то более существенному.

Первый пункт в нашем маршруте — село Воздвиженское, расположенное, как указано в Википедии, в пятидесяти километрах от Москвы. Правда, если быть точным, то точкой отсчёта в этом случае служит МКАД, нам же надо добавить ещё добрых двадцать, и это если не будет незапланированных объездов пробок.

А объезды такие вполне возможны, особенно на обратном пути, ибо Ярославское шоссе сейчас усердно ремонтируют практически сразу за городом Пушкино и почти до ЦКАДа, и если рано утром, пока не начались работы на дороге, ещё есть возможность проскочить этот участок по-быстрому, то возвращение в Москву обещает быть довольно утомительным и продолжительным по времени.

Стрелецкая гора.

Вообще в планах было просто съехать с Ярославки на Старое Ярославское шоссе сразу за деревней Голыгино, но там тоже ремонт, всё перекрыто, и пришлось делать небольшой крюк, чтобы выехать к первой точке — Памятному кресту на Стрелецкой горе, на предполагаемом месте казни князей Хованских, Ивана Андреевича и его сына Андрея.

В 1682 году, после смерти царя Фёдора Алексеевича, который не оставил наследников, на престол должен был взойти кто-то из его братьев, либо Иван, сын первой жены Алексея Михайловича Марии Ильиничны (в девичестве Милославской), которому на тот момент уже исполнилось шестнадцать, либо его десятилетний брат Пётр, сын второй жены Алексея Михайловича Натальи Кирилловны (в девичестве Нарышкиной).

Борьба между двумя боярскими семьями Милославских и Нарышкиных достигла апогея. От выбора царя зависело, кто займёт ключевые позиции при дворе: станет советником царя и ответственным за важнейшие государственные решения, а также будет распределять высшие должности и управлять казной.

Поскольку Иван с детства был болезненным, как и всё мужское потомство Марии Ильиничны (первенец Дмитрий умер в годовалом возрасте, второй по старшинству Алексей — в возрасте пятнадцати лет, третий, Фёдор, — в двадцатилетнем возрасте, четвёртый, Симеон, — в четыре года), то большинство бояр и патриарх склонялись к венчанию на царство Петра, и 27 апреля 1682 (по старому стилю) года он был провозглашён царём.

Такое положение дел не устраивало Милославских, и Софья, воспользовавшись недовольством стрельцов, подбила главу Стрелецкого приказа князя Хованского начать мятеж, распространив слух, что царевич Иван задушен Нарышкиными.

15 мая стрельцы под барабанный бой вошли в Кремль, заняли Соборную площадь, однако вдовствующая царица Наталья Кирилловна вышла на Красное крыльцо Грановитой палаты, ведя за руки и Петра и живого Ивана, внеся в толпу мятежников замешательство.

Не начни князь Михаил Долгоруков после этого кричать на стрельцов, обвиняя их в измене и бунте против царской власти, может, всё бы и обошлось, но действия князя спровоцировали противодействие. Сперва бунтовщики сбросили с крыльца на поднятые пики самого Долгорукого, потом был убит Артамон Матвеев, человек, игравший первую скрипку в клане Нарышкиных. За три дня бессудных расправ было убито много бояр и стрелецких начальников, в том числе два родных брата Натальи Кирилловны, Афанасий и Иван, причём если Афанасия зарезали в первый день бунта, то Ивана, спрятавшегося от погромов в покоях своей сестры, царице самой пришлось выдать бунтовщикам на следующий день под давлением бояр, боявшихся, что не выдай они стрельцам Ивана, им не избежать смерти.

23 мая, по челобитной, считай — ультиматуму стрельцов, помимо Петра Алексеевича царём был также назван и Иван Алексеевич, а 29 мая, по ещё одной челобитной, регентшей при малолетних братьях была назначена Софья Алексеевна. Патриарх Иоаким и боярская дума выполнили требования, и 25 июня Иван V и Пётр I были венчаны на царство в Успенском соборе Московского Кремля.

В итоге, Софья вроде бы добилась того, чего хотела, но Иван Андреевич Хованский, понимая свою силу, начал собственную игру. Стрельцы, пользуясь создавшимся положением, продолжали контролировать Кремль, и не собирались останавливаться в выдвижении всё новых и новых требований к правительству, то есть фактически страной управляла не Софья, а князь Хованский. Как раз этот этап русской истории получил название Хованщина.

От Хованского надо было избавляться. В августе того же года, когда царская семья в полном составе выехала в Донской монастырь, на крестный ход, в котором цари должны были по традиции принять участие, Софья распорядилась свернуть сперва в Коломенское, откуда по объездным дорогам и просёлкам к середине сентября обоз добрался до Воздвиженского. В селе находился царский путевой дворец, выстроенный ещё в начале XVI века по приказу Василия III, который был выбран в качестве царской резиденции на время противостояния со стрельцами. Сюда же собрались остатки боярской думы и царского двора.

Князь Хованский с сыном Андреем отправился на переговоры с царицей, однако их, заночевавших в Пушкино, захватил отряд царских стольников, и 17 сентября, как раз в день рождения Софьи, доставил как пленников в Воздвиженское. Суд был скорым, приговор кратким: «И за их измену указали великие государи казнить смертью, и, ответши их, головы отсечи, и погребать у церкви не указали». Где происходила казнь достоверно неизвестно, то ли на площади перед дворцом, то ли на холме на окраине села, то ли на болотистом месте в деревне Голыгино, близ реки Вори.

Последний вариант породил легенду, согласно которой тела стрельцов не захоронили, а втоптали в грязь близ реки Вори, на гати голыгинской, и теперь казнённые отец и сын тёмными ночами поднимаются из болота, выходят на дорогу и умоляют встречных о христианском погребении.

В повести Анатолия Рыбакова “Бронзовая птица”, а также в снятому по ней фильму, Жердяй рассказывает о графе Карагаеве с сыном, казнёнными царицей Елизаветой Петровной, и закопанными в грязь прямо на Голыгинской гати, чтоб по ним все ездили.

Старики рассказывают. Там граф с сыном закопаны. Прямо в гати. Царица приезжала сюда, давно, еще до Наполеона. Вот царица приехала и казнила графа с сыном. А хоронить не позволила. Велела прямо в грязь закопать, на гати, чтобы все по ним ездили. Так они там закопанные и лежат...

... Томятся, значит, их душеньки,— строго и печально продолжал Жердяй,— так и стонут под гатью, так и стонут. Я сам туда ходил, слышал. Старый граф атак глухо стонет; постонет, да перестанет, постонет да перестанет. А молодой — громко, точно плачет, ей-богу!...

... А в самую глухую полночь старый граф выходит на гать. Старый, борода до колен, белый весь, седой. Выходит и ждет. Увидит прохожего человека и говорит ему: «Пойди, говорит, к царице и скажи, пусть, мол, похоронят нас по христианскому обычаю. Сделай милость, сходи!» Так это просит слезно да жалостливо., А потом кланяется. А вместо шапки снимает голову. Держит ее в руках и кланяется. Стоит без головы и кланяется. Тут кто хошь испугается, с места не сдвинешься от страху. А старый граф кланяется, голову в руках держит и идет на тебя. А прохожему главное что? Главное — на месте выстоять. Коли выстоишь, так он подойдет к тебе вплотную и сгинет. А ежели побежишь, так тут и упадешь замертво. Упадешь замертво, а граф тебя под гать и утащит.

Как видим, рассказ почти слово в слово повторяет легенду о казни князей Хованских, вот только крест памятный, по моему скромному мнению, стоит немного не там. После деревни Голыгино первая река по пути в сторону Троицкого монастыря — Воря, она же упоминается в истории о казни Хованских, а крест установлен на горе над берегом речки Пажи. Где головы рубили, там бы и закопали, а не стали бы тела с места на место тягать, это ведь более логично. Хотя, как знать, возможно, на берегах Пажи никакой гати не было, и тут как раз подошли болотистые берега Вори?

В любом случае, как бы ни мистична была легенда, но в сети натыкался на сведения, что на самом деле захоронены Хованские были в Радонеже.

Церковь Воздвижения Честного Креста Господня в Воздвиженском.

Переезжаем в Воздвиженское, где по легенде, на месте находившегося там языческого жертвенника, Сергий Радонежский установил деревянный крест, рядом с которым вскоре была возведена церковь во имя Всемирного Воздвижения Честнаго и Животворящего Креста. По названию церкви Воздвиженским стало и село.

В 1380 году в селе делал остановку Дмитрий Донской, направляясь на встречу с преподобным старцем, чтобы получить благословение на Куликовскую битву. В XV веке оно становится вотчиной московских князей и вплоть до XVIII века было дворцовым, то есть в нём останавливался царский двор по пути в Троицкую Лавру. Начиная с Ивана III в путевом дворце останавливались практически все Рюриковичи и впоследствии немножко — Романовы. Есть легенда, что Василий ꓲꓲꓲ с супругой Еленой Глинской, в надежде вымолить сына-наследника, шли на молебен в Троице-Сергиев монастырь из Воздвиженского пешком, и что якобы именно после этого паломничества княгиня и родила сына Иоанна, который войдёт в историю как Иван Грозный.

Тут, кстати, следует упомянуть и легенду о возведении церкви Вознесения Господня в Коломенском, согласно которой она была построена как моленный храм, для молений о деторождении наследника. Что интересно — одна не опровергает другую, ведь в борьбе за результат все средства хороши.

Сам Иван IV Васильевич также регулярно совершал пешие паломничества из Воздвиженского в Троицкий монастырь. Останавливались во дворце и Борис Годунов, и успевшая короноваться в мае 1606 года на российский престол Марина Мнишек. При Романовых путевой дворец несколько раз ветшает и отстраивается заново, но после большого пожара, случившегося в 1753 году, больше не восстанавливается. Последней из царственных особ в нём останавливалась императрица Елизавета Петровна.

В годы правления Павла I Воздвиженское выведено из дворцового владения. Каменная церковь во имя Воздвижения Животворящего Креста, которая сейчас стоит в селе, возведена в 1838–1847 годах.

В селе по инициативе настоятеля Крестовоздвиженского храма о. Андрея Крашенинникова ежегодно весной проходит Фестиваль традиционного русского пения. Ежегодно 18 июля, в день памяти преподобного Сергия Радонежского, из Воздвиженского совершается Крестный ход в соседний Радонеж, а 8 октября прихожане Воздвиженского присоединяются к Крестному ходу «Тропой преподобного Сергия» в Троице-Сергиеву Лавру, идущему через Покровский Хотьков монастырь.

Рядом с церковью находится крестильная часовня Кронида Радонежского (в миру — Константина Любимова), архимандрита, наместника Троице-Сергиевой Лавры с 1915 года и вплоть до её закрытия, расстрелянного в 1937 году на Бутовском полигоне.

Здание, хоть и выглядит старым, однако построено уже в XXI веке, в 2009 году.

А ещё чуть дальше, за этой часовней — вот какой вот входной знак. Музей живой архаики «Новое старое».

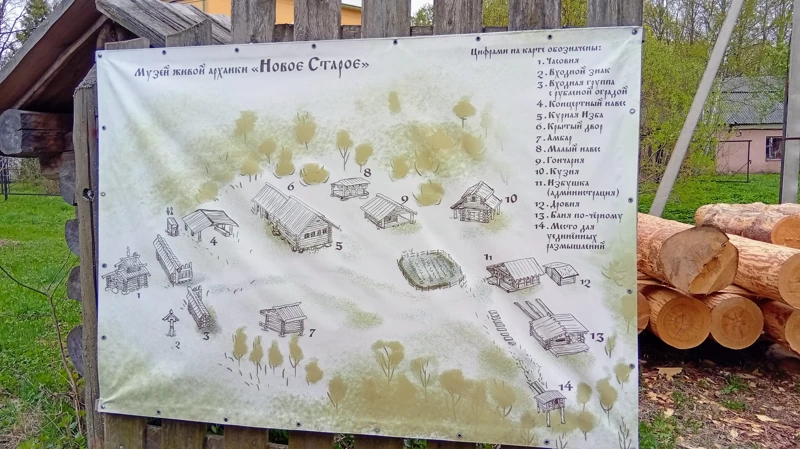

На воротах — план территории, с перечнем всех объектов, срубленных из дерева, и установленных здесь.

И у ребят там не только музей, а ещё и школа топорного зодчества, где проводятся мастер-классы по возведению рубленых стен «Азы плотницкого мастерства». Кроме того, желающие могут на безвозмездной основе присоединиться к реставрационным работам на амбаре, привезённом из Коми.

Вроде бы по субботам у них эти мастер-классы, но в какое конкретно время, на сайте не указано. Мы были около девяти утра, и по территории музея ходил только один сотрудник, видимо, мероприятия начинаются позже.

Но нам ждать особо некогда, нам пора выдвигаться в Радонеж.

Комментарии и отзывы 2

Видеть результаты голосования (кто как голосовал) могут только пользователи с рейтингом выше 20 .

Вымысел эпизод казни в рассказе «Бронзовая птица», при Елизавете Петровне не казнили, отменила она казни.

Хорошо, что есть куда поехать в выходные дни, вся история России рядом. А у нас что и было, всё первопроходцы сожгли, а большевики доломали окончательно. Даже курганы срыли, разграбили.

Спасибо за рассказ, интересно.

Видеть результаты голосования (кто как голосовал) могут только пользователи с рейтингом выше 20 .

Кстати, верное замечание. Надо мне было в тексте указать, что про Елизавету — это со слов доктора, который приезжал в лагерь пионеров лечить:

Надо мне было в тексте указать, что про Елизавету — это со слов доктора, который приезжал в лагерь пионеров лечить:

Комментирование доступно только авторизованным пользователям.